引き継ぎ書とは、担当している業務を別の人へスムーズに移行させるために作成される業務ドキュメントのことです。業務の流れや手順、注意点、背景情報などを文章や図でまとめ、業務を引き継ぐ相手が迷わず業務を遂行できるようにすることを目的としています。

たとえば、部署異動や退職、病気や産休などの長期休暇、プロジェクトの引渡しなど、担当者が変わる場面で作成されることが一般的です。

本記事では、引き継ぎ書の作成手順や作成のコツ、作成に使える便利なツールもご紹介します。スムーズな引き継ぎの参考になれば幸いです。

なぜ必要?引き継ぎ書を作る目的

引き継ぎ書は、単に「情報を渡す」ための書類ではなく、以下のような明確な目的を持って作成されます。

業務の継続性を確保するため

担当者が変わっても業務を止めることなく継続できるようにすることが主な目的のひとつです。特に、属人化された業務がある場合、そのノウハウを文字として残すことで、組織としての対応力を高められます。

情報の伝達ミスを防ぐため

口頭やメモでの引き継ぎでは、情報の抜け漏れが起こるリスクがあります。引き継ぎ書に記録することで、体系的に情報を整理し、誰が見ても理解できる状態にすることができます。

新任者の早期戦力化を図るため

新たに業務を担当する人が、業務の流れや注意点を事前に把握することで、立ち上がりを早め、スムーズに業務に移行できます。

組織のナレッジとして蓄積するため

引き継ぎ書は、個人のノウハウを組織に蓄積するツールでもあります。一度作成しておけば、今後同様の業務に関わる人にも共有でき、教育コストの削減や業務の標準化にもつながります。

引き継ぎ書とマニュアル、業務手順書との違いは?

どれも「業務を円滑に進めるための情報共有手段」である点では共通していますが、それぞれ目的・内容・作成のタイミングが異なります。

引き継ぎ書は、マニュアルや業務手順書とは異なり、「特定の個人が行っていた業務」を対象とする点が特徴です。日常的な判断基準やトラブルの対処法、口頭で伝えられがちなノウハウを明文化するという役割があります。

上記から、引き継ぎ書の独自性は、特定の人が持っていた「暗黙知」や「個人の判断基準」を明文化する点にあります。

引き継ぎ書作成のステップ

引き継ぎ書を効果的に作成するには、業務の内容を整理しながら、読み手にとって「わかりやすく・使いやすい」構成を意識することが重要です。

以下に、具体的な作成ステップを順を追って説明します。

1. 引き継ぎ対象業務の洗い出し

まず最初に、「自分が担当している業務の全体像」を整理します。日次・週次・月次のルーティン業務から、イレギュラーな対応まで、可能なかぎり網羅的に洗い出しましょう。業務の洗い出しといっても、一からやる必要はありません。日常的に使用しているタスク管理ツールの項目をもとに、引き継ぎ書のベースにすると効率的です。

たとえば筆者はタスク管理にAsanaというツールを使っていますが、業務・プロジェクトごとに「作業内容・関係する人/部署・使用するツール・作業に必要な期間」がアクションベースでデータとして残っているので、ここに肉付けしていくことで引き継ぎ書が作れるのでは、と考えています。

2. 基本情報をまとめる

洗い出した業務ごとに情報をまとめていきます。以下は引き継ぎ書を作成する時、掲載する代表的な項目です。必要に応じて項目を追加して使いやすい引き継ぎ書を目指しましょう。

また、掲載内容は新任者が「そのまま実行できるレベルの粒度」で残しておくことが理想です。

3.関連資料・データのまとめ

以下のような業務で使用していた関連資料や参照データも、一覧でまとめて引き継ぎ書の中にまとめて残しておきましょう。

- 過去の成果物や報告書

- 業務に関連するルールブックやマニュアル

- アクセス先リンク一覧

4.トラブル対応・Q&A集のまとめ

属人的な対応が求められる場面や、想定外のトラブル対応に関する記録やよくある質問も、引き継ぎ書の中にまとめておきましょう。

- 過去に発生した問題とその対応履歴

- よくある問い合わせとその回答例

- 業務の中でイレギュラー対応が必要なケース

簡単なフローチャート形式や、ケース別Q&A形式にすると読みやすさにつながります。

5.保管と共有

最後に、完成した引き継ぎ書は社内で誰もがアクセスできる社内ポータルや共有ストレージなどに保存し、その場所を共有しておきましょう。ファイル名に日付や業務名を含めて一覧でみた時に何に関する引き継ぎ書なのか、一目でわかるよう整理しておきます。

引き継ぎ書作成のコツと注意点

新任者の視点で作る

自分が引き継ぐ側だったら何が知りたいか?を想像しながら作成すると、内容の質がグッと上がります。また、使用する用語の選択も、引き継ぐ人の知識レベルに合わせて使うよう心がけましょう。

適切なフォーマットを選択する

引き継ぐ内容によっては、テキストベースの情報よりも視覚的に理解できる図や画像、動画で残した方がいいものもあります。幸いなことに、今では図解やイラストが簡単に作れるグラフィックデザインツールがありますし、シンプルな画面録画ツールを使えば、ワークフローやプロセスをステップバイステップで誰でも簡単に動画として記録できます。

引き継ぐシーンに合わせて、最適なフォーマットを使用するのがおすすめです。

レビュー→修正・追加を行う

資料がおおかたできあがったタイミングで実際の引き継ぎ業務を行います。すると、新任者から思わぬ質問や指摘が入ると思います。その都度、引き継ぎ書の修正や追加を行うことで、抜け漏れがなくなり、後から見直しても”使える”引き継ぎ書になります。ぜひドキュメントの修正時間を組み込んだスケジュールにして、完成を目指してみてください。

引き継ぎ書作成に使えるツール

以下に、引き継ぎ書作成に役立つ便利なツールとテンプレートの活用方法をまとめました。用途や職場の環境に応じて使い分けることで、より効率的に引き継ぎ書を作成・管理することができます。

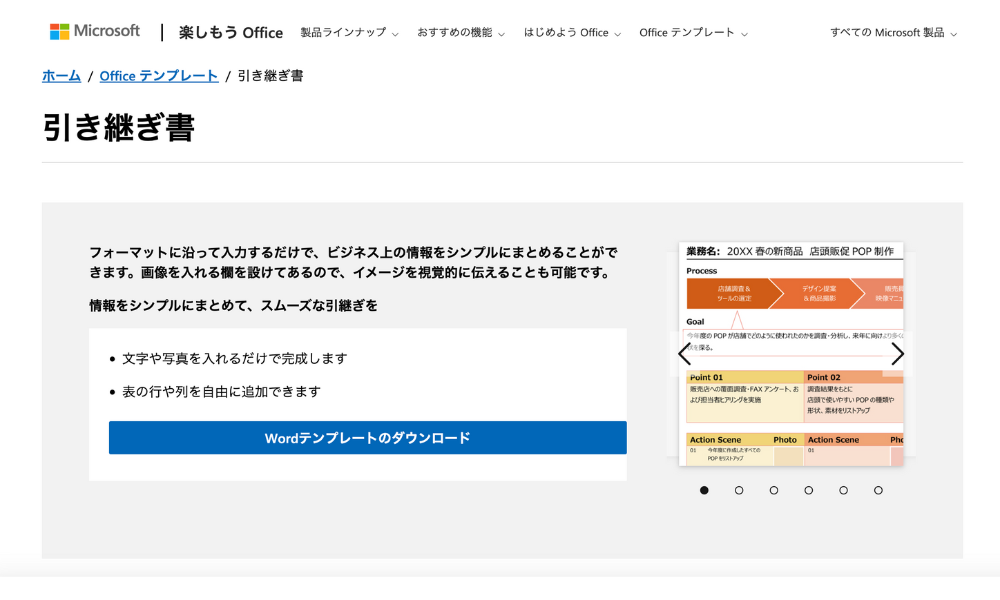

Microsoft Office (Word、Excel、Powerpoint)

URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=13939

言わずと知れた、Microsoft社が提供するソフトウェアです。無料で使える手軽さで、Excelであればチェックリスト形式や業務リストの整理に、Wordは業務背景やフローなど、テキストベースの引き継ぎ書に、Powerpointは図やイラストを多用する場合に最適です。公式サイトで公開しているマニュアル作成向きなテンプレートもいくつかあり、制作のハードルが低いのもメリットです。

Google Docs

URL: https://workspace.google.com/intl/ja/products/docs/

Google社が提供するオンラインのドキュメント作成ツールです。テンプレートの種類はそこまで多くありませんが、Geminiを活用して引き継ぎ書のラフ案を作成することができます。Google Drive上に保存してある関連資料を読み込ませて、プロンプトで指示を出せば一から作成する工数を劇的に削減してくれます。

Canva(キャンバ)

オンラインで使える無料のグラフィックデザインツール・canvaも引き継ぎ書作成に使えます。特に、デザイン性の高いテンプレートが手軽に使えるため、図解やフローチャート、イラストを多用したいときなど視覚的情報が重要な場合にはおすすめです。

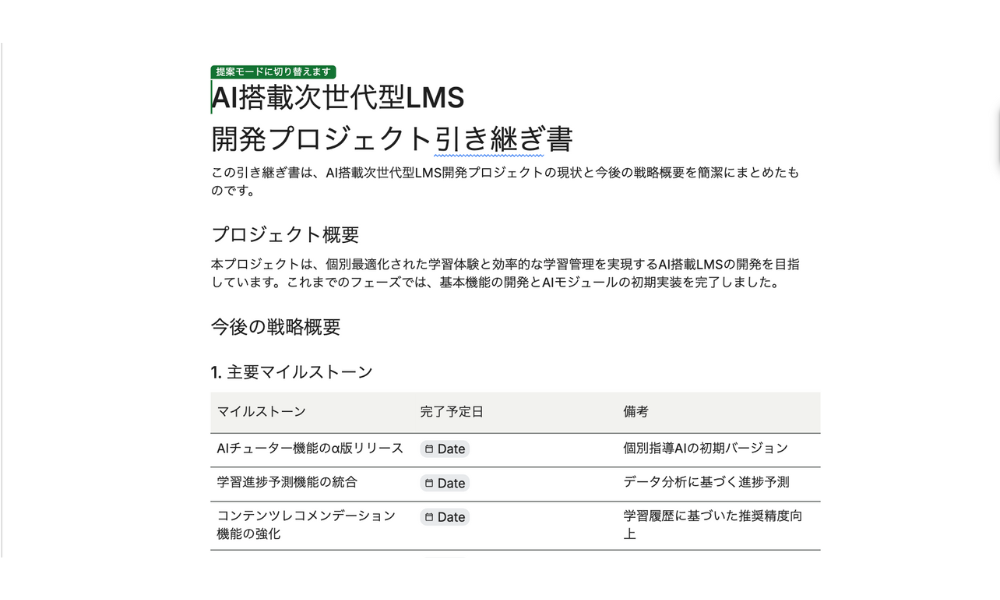

Notion

URL: https://www.notion.com/ja/templates

メモやタスク管理アプリとして知られているNotionも、引き継ぎ書作成に向いています。シンプルなインターフェースで初心者でも使いやすいのが特徴です。なんといってもすごいのは、Notionのコミュニティメンバーが作成したテンプレートが3万以上もあること。テンプレートから使いやすいものを選択して自社用にカスタマイズするのがおすすめです。

日常的に業務でNotionを使っている企業や方なら、引き継ぎ書に使ってみるのもいいのではないでしょうか。

引き継ぎ書作成にAIは活用できる?

生成AIは引き継ぎ書作成の場面でも大いに活躍してくれるツールです。以下は作成の省力化や読みやすさを手助けしてくれる方法ですので、ぜひ取り入れやすいものから試してみてください。

初稿の作成

担当業務の関連資料やマニュアルなどを読み込ませてプロンプトで指示すれば、引き継ぎ書に必要な項目がカバーされた雛形が生成されます。雛形をもとに人間が手を加えたものをテンプレートとしてAIに読み込ませ「同じトーン、テンプレートで作成して」と指示すれば、他業務の引き継ぎ書を作成する際も、同じフォーマットで整文してくれるので、作成の省力化につながります。

対面での引き継ぎ動画の活用(音声、動画)

引き継ぎ面談の内容をオンライン会議ツールで録画しておき、録画・録音データをAIに読み込ませます。その内容をAIが文字起こし・要約したものを草案として引き継ぎ書を作成する方法です。引き継ぎ前後は忙しくて資料を作る時間がなく、結局対面・口頭での引き継ぎになってしまう…という場合でも、この方法なら業務を記録として後任の方に残すことができます。

このような場面で活躍するのがBlendVision AiMです。BlendVision AiMは、動画の解析・活用に強みのあるマルチメディア対応AIプラットフォームで、録画した動画を読み込ませるとAIが自動で文字起こしやサマリーを作成し、また動画を自動でチャプター分けしたり動画内のオブジェクトに対してタグづけを行ってくれます。

動画内検索が可能なチャットボットで、後から見返したい箇所にもすぐに辿り着くことができるので、引き継ぎ面談で録画した動画を読み込ませておくだけで、そのまま引き継ぎ資料として活用できます。

誤字脱字・トーンの整備や抜け漏れチェック

最後の仕上げ作業として、作成済みの引き継ぎ書をAIに読み込ませ、誤字脱字・言い回し・論理の飛躍などを修正してもらいましょう。こういった細かい部分が整っているだけで、読みやすさが変わってきます。

また、筆者は読み込ませた資料に対して「新入社員が確認する資料として、足りない情報や質問されそうな内容を指摘して」と指示して必要な要素がカバーされているかのチェックに使ったりしています。

上記のように引き継ぎ書作成の工数を削減してくれるAIの活用ですが、以下の注意点には気をつけて利用するようにしましょう。

仕上げは人の手で

AIが出力するのはあくまで「草案の作成」や「サポート」。使える引き継ぎ書の作成には、最後の仕上げは必ず人の目でチェックして、完成させるようにしましょう。

セキュリティの観点に配慮する

秘匿性の高い業務内容や個人情報が含まれる場合、特に利用には気を配る必要があります。外部に漏れても問題ない部分のみAIを活用するか、クローズドな環境で利用できるAIツールを使うことを推奨します。

引き継ぎ書を活用して業務の質を高めよう

引き継ぎ書は、単なる業務移行の手段ではなく、組織のナレッジを蓄積し、スムーズな業務推敲のための重要なツールです。

テンプレートや生成AIを活用し、ぜひ引き継ぎの品質向上と作成の効率化を目指してみてくださいね。

.png)