OFF-JTとは、Off-the-Job Trainingの略で「業務を離れて実施する体系的な研修」を指します。

本記事では、OFF‑JTの目的やメリット、OJTとの違いや効果的に行うポイント、実際の事例をご紹介します。これからOFF-JTに取り組もうと考えている人にとって、戦略的な教育施策を設計するうえでの参考になれば幸いです。

OFF-JTとは?

OFF-JT(Off-the-Job Training)とは、集合研修やeラーニング、外部セミナーなどを通じて、業務時間外・現場外で知識やスキルを習得する形式です。OFF-JTが発達した背景には、新しい技術の登場やグローバル競争の激化、高齢化・働き方改革などにより、現場や企業内だけでは学べない専門知識や理論を学ぶ必要性が高まったことにあります。

パンデミックの影響下で一時OFF-JTの受講者割合は大幅に低下*した一方、オンライン研修・ハイブリッド研修が一般化したことも後押しとなり、「現場では得にくい知識を補う」ものとして企業の人材育成施策の中で取り入れられ、今日ではOJTと並ぶ重要な教育形態として定着しつつあります。

OJTとの違いは?

OFF-JTと対になる言葉にOJT(On‑the‑Job Training)があります。

どちらも社員教育のための手法ですが、OJTは現場での業務を通じてスキルや知識を習得する方法で、実務に直結した教育内容です。

多くの企業がOJTとOFF-JTを組み合わせて実施しています。

たとえば新入社員に対して、「集合研修」であいさつの仕方や電話の受け答え方など、社会人に必要なビジネスマナーを学ばせ(OFF-JT)、配属後に実際の現場でチームやお客様とのコミュニケーションの中で知識を実務に応用させる(OJT)、といったように、「理論はOFF-JT」「実践はOJT」と補完的に組み合わせることで、教育効果を高めています。

OFF-JTのメリットとデメリット

上記のように、OFF-JTとOJTは相互に補完関係にありますが、それではOFF-JTを行うメリットとデメリットにはどんなものがあるでしょうか?どちらも理解した上で、目的や状況に応じて活用するようにしましょう。

OFF-JTのメリット

集中して学べる

通常の業務から離れて学習するため、日常業務の割り込みがありません。そのため、学習そのものに集中して取り組むことができます。

専門性の高い知識を体系的に学べる

現場でのOJTは「必要なときに必要なことを学ぶ」即時性に強みがある一方で、全体像を理解するのが難しいケースもあります。一方、OFF-JTでは現場での習得が難しい専門領域の理論を体系的に学ぶことができるため、知識の土台をしっかり築けるのが大きなメリットです。

また、外部講師や専門機関の知識を取り入れることで、最新の知見や業界トレンドを学ぶことができるというメリットもあります。

教育内容の標準化

OJTでは学習内容が指導者のスキルや経験に依存してしまいがちですが、OFF-JTでは全員が同じ内容を同じ質で受講できるため、教育のばらつきを防げます。特に新入社員研修やコンプライアンス研修など、全社共通で同じ内容を理解しておく必要がある知識の浸透には有効です。

OFF-JTのデメリット

コストがかかる

基本社外で行う研修のため、外部講師の招聘費用、教材費、研修施設の利用料などが必要になります。また、オンライン研修であっても、システム導入費や研修教材の購入費はかかってしまいます。

学んだ知識が現場で活用されにくい

すぐに実務で活かせる知識ばかりではないため、理論を学んだだけで実務に落とし込むための計画や運用がないと、受講しただけで終わってしまう可能性があります。長期で定着を目指していくことを前提に、学んだ内容を実務に落とし込むため日々の業務に組み込んだり、フォローアップ体制を整えるなどしないと、効果が限定的になってしまうでしょう。

学習者の受講傾向が可視化され、研修内容の振り返りやフォローアップをサポートしてくれるLMS(学習管理システム)を活用するのもおすすめです。

学習履歴を一元管理!学習内容の定着にはBlendVision AiM

効果計測が難しい

OJTは実務に直結した教育内容のため、成果も業務上のアウトプットとして見えやすい一方、OFF-JTは「考え方」「理論」「方法論」を体系的に学ぶ性質上、1回の研修ですぐに効果が出るものではなく、また知識やマインドセットの変化は数値化が難しいため、投資対効果(ROI)の可視化に課題があります。

そのため、研修目的に合わせKPIを定め継続的にモニタリングすることで、投資対効果を図ることをおすすめします。

以下はその一例です。

・生産性向上系研修

処理件数の向上率、リードタイム短縮時間、エラー減少率

・業務効率化系研修

業務工数・時間の削減率、コストダウン率

・キャリアアップ支援系研修

昇進・昇格率、資格取得率

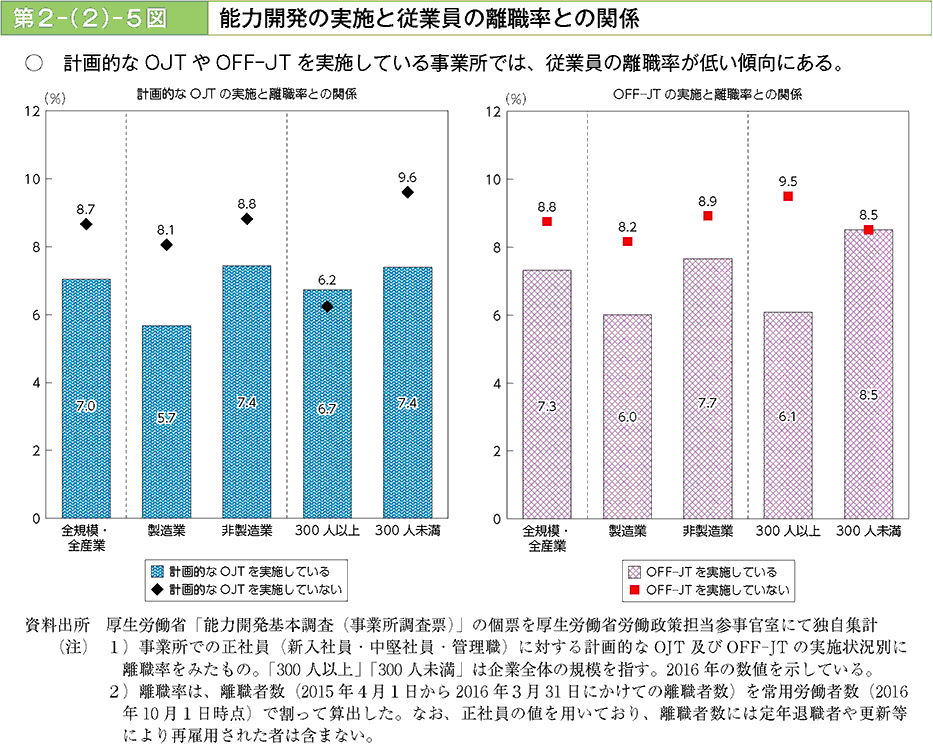

また、研修を実施している企業は、従業員定着率・エンゲージメントが高い傾向(厚労省「能力開発基本調査」)にあるというデータもあり、離職率の変化や従業員満足度(ES)をKPIとしておく企業もあります。

出典:厚生労働省 第2-(2)-5図 能力開発の実施と従業員の離職率との関係

OFF-JTの種類

OFF-JTと一口にいっても、その形態や実施方法は多岐にわたります。ここでは代表的な種類ごとの特徴を紹介します。自社の目的や社員層に応じて適切な形式を選びましょう。

集合研修

もっとも一般的なOFF-JTの形態が、社内外での集合研修です。新入社員研修や管理職研修など、階層別に設計されることが多く、ディスカッションやグループワークを通じて他者との交流を深めながら学べるのが特徴です。

外部セミナー・公開講座

社外の専門機関や大学、業界団体が主催するセミナーもOFF-JTの一種です。最新の技術トレンドや業界動向を学べる点が魅力で、特定分野に強みを持つ外部講師の知見を得られるのもよい点です。

資格取得支援

資格試験対策講座や外部スクールへの参加費用を補助する取り組みもOFF-JTに含まれます。たとえばTOEICやTOEFLなどの言語学習系や社会人ビジネス大学(MBA)、ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士、ITパスポートなどの学習です。これらは社員の専門性を深めたりモチベーション維持につながり、成果が資格という形で可視化されるため効果測定もしやすい点が特徴です。

eラーニング・LMSを活用しての学習

インターネット環境さえあれば場所や時間を問わず学習できるeラーニングは、近年急速に普及しています。LMS(学習管理システム)を組み合わせれば、受講履歴や進捗を可視化し、研修効果を分析できるのが強みです。

シミュレーション・ロールプレイング方式

実際の現場やシーンを擬似再現して行う手法です。たとえば飛行機の操縦シミュレーションや製造業・建設業での危険作業や災害発生時対応訓練、サービス業での接客練習などで活用されます。実際の作業現場やリスク場面を仮想空間で再現できるため、安全に体験学習ができるのがメリットです。

OFF-JTを効果的に行うためのポイント

OFF-JTを効果的に行うには、「ゴールの明確化・カリキュラム設計・継続的な学習環境・効果測定」の4つを意識すると、研修が「1回の受講」で終わってしまうものはなく、成果につながる教育施策になります。

目的・ゴールを明確にする

まずは「研修後にどういう状態を目指すのか」を明確にしましょう。新入社員なら「社会人としての基礎知識・スキルを身につける/自社社員としての意識向上」、管理職なら「マネジメントスキルやリーダーシップ能力向上」などです。

また、これらを習得した場合、どのような数値的目標が達成されるか、数字で測れるKPIを設定しておくことも大事です。ゴールが曖昧だと、受講者側の目的意識も薄くなり、また研修実行者側はかけたリソースに対して結果がどうであったか?の効果計測やその後のPDCAを回すことが困難になります。

適切なカリキュラム設計

研修の目的が定まったら、その目的・テーマに応じた具体的な研修カリキュラムの設計に着手しましょう。たとえば新入社員向けには「ビジネスマナー研修」「企業理解研修」、管理職向けには「1on1の手法」や「心理的安全性の作り方」など、目的達成のために必要と思われる教材をアレンジします。

継続的な学習環境を整える

前の章で触れたように、OFF-JTで学んだ内容はすぐに実務で活かせる知識ばかりではないため、現場で定着させるための運用体制を作っておくことが重要です。たとえばケーススタディやロールプレイで「実務を想定した練習」を組み込む、研修後に「アクションプラン」を作成してもらい、実行した内容を上司がフォロー面談で定着のサポートを行う、などです。

また、学んだ内容を学習教材として動画などで残しておき、いつでもアクセスできる状態にしておくと自己での振り返りがしやすくなり、さらに学習内容の定着が進みます。

効果測定を行う

はじめに設定した目的に対して、実施した研修がよかったのか/悪かったのか、思った効果が出ていない場合、どこを改善する必要があるのか、事後の効果測定を行いましょう。効果計測方法としては以下のような手法が考えられます。

- 受講率、研修の受講完了率

- 研修前後の理解度テスト結果や研修自体の満足度アンケート

- 研修後の行動変容(上司や同僚のフィードバック、360度評価など)

- 定量的計測例:売上/離職率・従業員エンゲージメント・昇進・視覚取得率/コスト・工数削減率などへのインパクト

継続的な学習と効果計測には、学習管理システムが便利!BlendVision AiM

最新のOFF-JTトレンド

OFF-JT研修のあり方は、社会やテクノロジーの変化に合わせて大きく進化しています。

ここでは、近年注目を集める最新のトレンドを紹介します。

デジタル化とオンライン研修の普及

コロナ禍を契機に、集合型研修の多くがオンラインへと移行しました。オンライン会議ツールや専用の配信プラットフォームを用いたライブ研修に加え、オンデマンド動画を用いたeラーニングが一般的になっています。

さらに、LMS(学習管理システム)の活用によって学習履歴や進捗を可視化し、受講者一人ひとりの学習体験を最適化できる環境が整いつつあります。AIを活用して、受講者の理解度や関心に応じて最適な教材をレコメンドするサービスも登場しており、従来よりも高い定着効果が期待されています。

ハイブリッド研修の定着

「集合研修」と「オンライン研修」のそれぞれの強みを生かしたハイブリッド研修も広がっています。理論や基礎知識はオンラインで集中的に学び、ケーススタディやディスカッションは対面で行うといった、いいとこどりの形です。

VR・AR技術を活用した研修

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)によるシミュレーション研修も実用化が進んでいます。製造や建築現場での危険作業やサービス業での接客トラブルを体験できることで、安全性と実践性を両立。これにより、従業員はより実際の業務に近い形でリスクなしに反復練習でき、スキルを効率的に習得できます。

従業員離職防止・ES(従業員満足度)向上への活用

生産性向上や効率化など、直接の業務への効果を期待したOFF-JTではなく、教育投資を離職率低下や定着率向上のために取り組む企業も増えています。

たとえば有名な事例だと、米国の大手コーヒーチェーンのStarbucksは従業員の学位取得のための支援プログラムを実施しています。対象となる従業員は学士取得のための費用を100%支援、取得後Starbucksに残る義務はないそうですが、このプログラムを修了した従業員は、米国の他企業の従業員に比べて昇進率がほぼ3倍で、勤続年数も50%長い結果になったとのことです。

出典:Financial Times|Degrees for free: the employers funding tuition for staff

OJTとOFF-JTを組み合わせて人材育成を加速しよう

OFF‑JTはOJTだけでは補いきれない体系的な学習を可能にする、人材力強化の重要な施策です。定着の仕組みやPDCA体制構築によって効果的な運用体制を構築しつつ、OJTと上手に組み合わせながら自社にあったOFF-JTを目指しましょう。