暗黙知とは、経験や体験を通じて身につく「言葉では説明しづらい知識」です。一方、形式知は文書やマニュアルなど、誰でも理解・共有できる「言語化された知識」を指します。

近年、少子高齢化と人材不足が深刻化する中、日本企業が直面している大きな課題の一つが「知識の継承」です。そこで注目されているのが「暗黙知の共有と活用」です。

本記事では、暗黙知と形式知の違いや特徴を解説し、さらに暗黙知を形式知に変えるための実践的な方法と暗黙知の共有に活用できるツールも紹介します。

暗黙知とは

暗黙知は、一人ひとりが仕事の中で培った経験や体験から生まれる知識、いわゆる個々人のノウハウ・スキルであり、言葉や文章だけでは説明しにくい特徴を持っています。頭の中や身体にしみ込んでいるため、他の人にそのまま伝えるのは難しいですが、業務の質や成果に大きな影響を与えています。

たとえば、熟練の職人が工具のわずかな音や振動から仕上がり具合を判断する感覚、営業担当者が顧客の表情や声のトーンから最適な提案タイミングを見極める直感、看護師が患者の呼吸の変化から異常を察知する観察力などです。

形式知とは

形式知とは、文書・図・数値・マニュアルなどの形で明確に表現できる、誰でも理解・共有できる知識を指します。

たとえば、製造現場の標準作業手順書、営業の提案書テンプレート、経費処理マニュアルやパソコンの設定、さらにサービス業の接客マニュアル、医療現場の診療ガイドラインなど、さまざまな場面・形で活用されます。

形式知は共有・再利用しやすい一方で、経験からくる勘・判断基準・状況対応力などの「暗黙知」が失われやすい点や、実践で使えるスキルに転化しにくいこと、またマニュアルの内容を徹底しすぎると、「マニュアル人間」と揶揄されるように社員の改善意識が薄れるというリスクもあります。

暗黙知と形式知の違い

暗黙知を形式知に変えるメリット

前述の通り、企業では形に残らない個人の経験や知識、ノウハウ・スキルといった暗黙知を言語化・文書化して活用できる形式知化を進めることが重要です。

形式知化して活用するメリットとして、以下のものが考えられます。

属人化の防止

ベテラン社員の経験を見える化し、誰でも再現できるようにすることで、退職や異動による“知識の空洞化”を防ぎます。

業務の標準化

作業や対応を手順化することで品質を安定させ、ミスを減らします。

教育・育成の効率化

新人教育をOJT頼みではなく、教材や動画を通じて体系的に学べるようにします。

イノベーションの促進

知識を可視化することで、部門横断的な連携や新しい発想が生まれます。

意思決定の質向上

データと事例に基づいた判断が可能になり、戦略の精度が高まったり、改善につなげる分析がしやすくなります。

つまり、暗黙知を形式知に変えることは、単なるマニュアル化ではなく、「知識を資産化し、組織全体で再利用する基盤づくり」とも言えます。

暗黙知を形式知にする方法:ナレッジマネジメント

企業の個々人が持つ経験・知識、ノウハウなどを共有・活用する手法のことを「ナレッジマネジメント」と言います。ナレッジマネジメントを提唱した日本を代表する経営学者・野中郁次郎氏によると、以下の4つの要素が重要とされています。

SECI(セキ)モデル

SECIモデルとは、組織における知識創造の循環プロセスを示したモデルで、4つのフェーズの頭文字を取って「SECI」と呼ばれます。

・共同化(Socialization)

OJT、ペア作業、現場同行、見学など、体験の共有・観察を通じて、感覚的な知識を伝達

・表出化(Externalization)

手順書・動画マニュアルの作成など、経験や感覚を言語・図・動画などに変換

・連結化(Combination)

マニュアル統合、データベース化して、既存の情報やデータを整理・体系化

・内面化(Internalization)

研修・OJT・シミュレーション学習を通じて、形式知を実践し、自分の経験として習得

「場」の活用

「場(ba)」とは、知識が創造・共有・活用される文脈的な環境を指します。単なる物理的な場所ではなく、人と人・人と情報が関わり合う関係性そのものです。

知識資産

上記で生み出された知識は企業が蓄積している有形・無形の知識的リソースとなり、経済的価値を生む「資産」として捉えられます。前述の野中氏は、知識資産を次の4つに分類しています。

ナレッジ・リーダーシップ

このように適切に蓄積・共有・分類された知識は、ナレッジ・リーダーという役割をおくことで、共有・活用促進されるとしています。そして、ナレッジ・リーダーシップとは、組織内で知識創造の方向性を導くリーダーのあり方を指します。単なる管理者ではなく、「知識創造の促進者」としての役割を果たします。

知識は「場」で生まれ、SECIサイクルを通じて成長し、知識資産として蓄積され、リーダーによって方向づけられる。これが、暗黙知を形式知化して企業の資産とする、野中氏が提唱したナレッジマネジメントの手法です。

形式知化を進めるための便利なツール

ここでは、企業が持つ暗黙知を蓄積・共有・活用するために活用すると便利なツールをいくつかご紹介します。

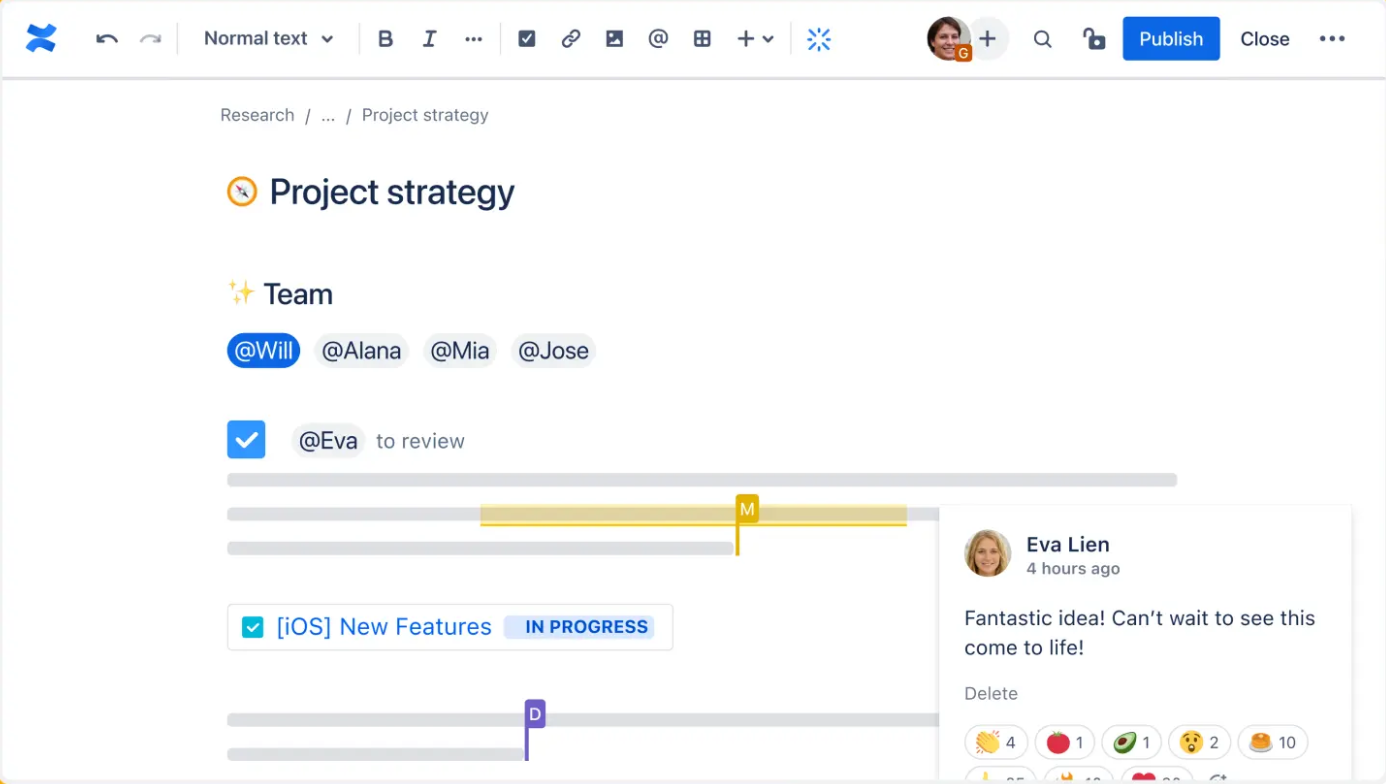

Confluence

URL: https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

Confluenceは、チームの知識・ノウハウを一元管理できるナレッジマネジメントツールです。議事録、手順書、プロジェクト資料などを体系的に蓄積し、検索・共有が容易。暗黙知を形式知化し、組織全体で再利用できる環境を構築します。Jiraなどの開発ツールとも連携でき、技術チームからバックオフィスまで幅広く活用されています。

Notion

URL: https://www.notion.com/ja

Notionは、ドキュメント、タスク、データベースを一体化して管理できるオールインワン型ナレッジツールです。直感的なUIで社内Wikiやプロジェクトノートを簡単に構築でき、社員間の情報共有をスムーズにします。暗黙知を日常的なメモやアイデアとして可視化し、組織全体の知識創造を促進します。AI連携機能も強化され、知識の要約・整理も自動化可能です。

Slack

URL: https://slack.com/intl/ja-jp/

Slackは、ビジネスチャットを中心としたコラボレーションプラットフォームです。チャンネルごとに情報を整理し、リアルタイムでのナレッジ共有や議論を促進。過去の会話や添付ファイルもすぐに検索でき、暗黙知が自然に蓄積されます。他ツールとの連携も豊富で、日常のコミュニケーションがそのまま組織知に変わります。

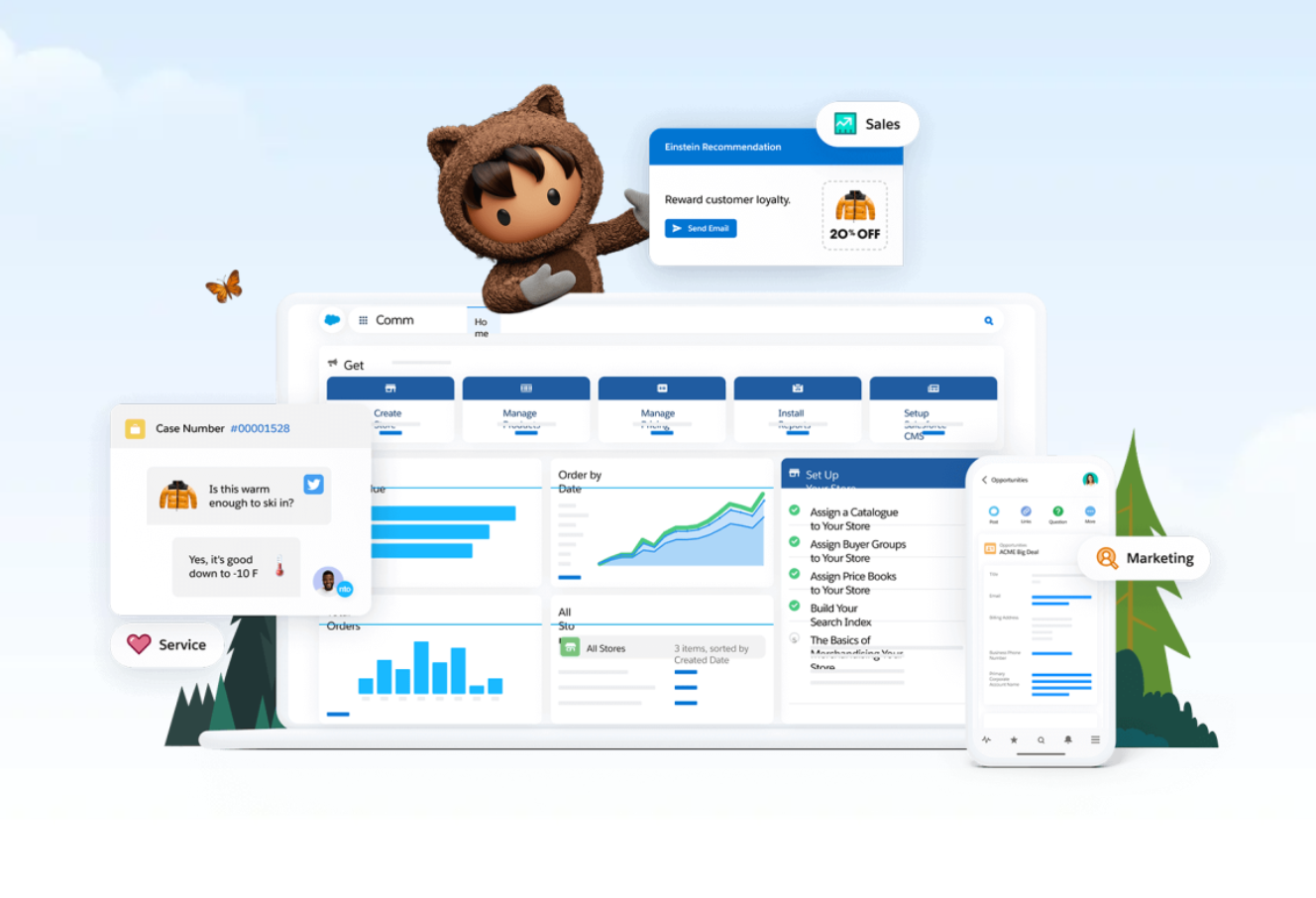

Salesforce

URL: https://www.salesforce.com/jp/

Salesforceは、顧客・営業・サポートなどの情報を統合管理する世界的CRMプラットフォームです。営業現場の活動データを蓄積し、個人の経験(暗黙知)を可視化・分析。形式知化された情報を全社で共有することで、営業戦略や顧客対応の品質を高めます。AI分析や自動レポート機能も備え、データドリブンな意思決定を実現します。

kintone

URL: https://kintone.cybozu.co.jp/

kintoneは、現場の業務データやノウハウを「アプリ」として簡単に管理できるクラウドプラットフォームです。プログラミング不要でワークフローやナレッジ共有環境を構築可能。業務の中で生まれる暗黙知をデータベース化し、部署を超えて活用できます。コミュニケーション機能も備え、現場主導の知識共有を自然に促します。

NotePM

URL: https://notepm.jp/

NotePMは、社内マニュアル・ナレッジの作成と検索に特化したドキュメント管理ツールです。Markdown対応で誰でも簡単に文書を整形でき、フォルダ構造で体系的に整理可能。検索性とアクセス権限管理に優れ、形式知の保管庫として最適です。OJTで培ったノウハウをナレッジとして共有し、教育効率を高めます。

Kibela

URL: https://kibe.la/

Kibelaは、チームの日報・アイデア・議事録を共有する社内ナレッジプラットフォームです。社員が気軽に投稿できる設計で、日々の気づきやアイデアが自然と蓄積されます。静的なマニュアルでは拾えない現場の知恵を、コミュニティ型で共有。暗黙知を日常会話の延長で形式知化する文化を育てます。

BlendVision AiM

URL: https://blendvision.com/ja-jp/aim/

BlendVision AiMは、AIを搭載した次世代型LMS(学習管理システム)いわゆるLXP (学習体験プラットフォーム - Learning Experience Platform)です。動画教材を自動でタグ付け・要約し、社員が必要な知識をすぐに検索・再学習できる環境を提供します。AIが受講データを解析し、学習傾向や理解度を可視化。暗黙知を動画や事例から抽出して形式知化し、組織全体のナレッジ共有を加速させます。研修・教育・ナレッジマネジメントを一体化できる点が大きな特長です。

知識を資産に変える組織へ

人材不足が進む今、企業が持つ形式知化されていない個人のスキルや知識、ノウハウを資産に変えて、組織全体の力へと転換することが求められています。テクノロジーの力を使って知識の継承と活用を促進し、変化に強い真の競争力を獲得しましょう。