業務の引き継ぎや標準化において、マニュアルの存在はとても重要です。しかし、紙やPDFなどのテキストや画像ベースで作成された従来型のマニュアルには、「伝わらない」「読まれない」といった課題がつきものでした。こうした課題への有効な解決策として注目されているのが「動画マニュアル」です。

本記事では、動画マニュアルのメリットから作成手順、活用方法、実際の企業事例までを網羅的に解説します。導入を検討している方にも、すでに取り組みを始めている方にも役立つ実践ガイドです。ぜひ参考にしてみてください。

動画マニュアルが注目される背景

動画マニュアルが注目されている理由は、主に以下の3点です。

人手不足と教育効率の追求

人手不足が深刻な現場では、業務優先となり教育が後回しになりがちです。

また、新入社員を短期間で即戦力化することが求められており、社員教育でも「タイパ(タイムパフォーマンス)」が重視されています。

サービス・製品品質の維持・向上

グローバル企業の成長著しい現代では、競争力強化のためサービスや製品の品質安定や向上が欠かせません。そのため、属人的なやり方に頼らず、マニュアルなどを通じて作業の標準化・平準化・改善を継続的に行うことが重要です。

グローバル対応ニーズの高まり

人手不足に伴い外国人労働者や海外工場の活用が増えるにつれ、教育の場では、「どう伝えれば、正しく伝えることができるか」が課題です。特に製造現場では、日本語に不慣れな外国人スタッフも多く、視覚的に伝わる教材が求められています。これらの背景から、従来のOJTやテキストマニュアルに加えて、動画マニュアルを導入する企業が増えていると考えられます。

動画マニュアルのメリット

アメリカの大手調査会社・Forrester Research, Inc.によると、従来の講義や文書を使った学習と比較して、動画を含むプレゼンテーションでは、一定期間が経過した後のテストで、内容の定着率が83%も高まる、つまり知識の定着に有利であるという結果が報告されています。

それ以外にも、情報量が多く、視覚と聴覚を同時に使える動画マニュアルには、テキストや静止画ベースのマニュアルにはないさまざまなメリットがあります。

ここでは代表的な5つをご紹介します。

1. 視覚・聴覚的な理解が進む

テキストや画像だけでは伝わりにくい動作の流れや判断のタイミング、あるいは音の違いも、動画であれば一目瞭然です。たとえば、飲食店の調理手順や製造現場での作業工程など、再現性や正確性が求められる業務においては、動画によって理解度が大きく向上します。こうした現場では、動画ならではの表現力が力を発揮します。

2. 理解できるまで繰り返し視聴できる

一度作成した動画は、必要なタイミングで何度でも視聴できます。従来のOJTや集合研修では「その場で覚える」「理解できなかったことはもう一度聞く」ことが前提でしたが、動画であればあとから何度でも確認でき、理解を深めることが可能です。また、スマートフォンなどでスキマ時間にさっと見られるため、学習へのハードルも下がります。

3. 教え方のばらつき・属人化を防げる

これまでのOJT方式であれば、「誰から教わるか」によって作業品質にバラつきが出てしまう問題がありました。動画マニュアルを導入すれば、ベテラン社員や熟練者の手順を標準として記録しておき、それを作業標準とすることで誰が見ても同じ内容で学習できる状態をつくれます。これにより、教育の属人化を防ぐことが可能になります。

4. 現場教育・OJTの工数削減

新人が入るたびに個別で行っていた研修やOJTも、動画マニュアルがあれば効率化できます。あらかじめ動画を教材として用意しておけば、繰り返しの説明や手間が不要になり、研修後の振り返りも動画を使って実施できます。これにより、教育担当者の工数や負担を大きく削減することができます。

5. 言語の壁を越えられる

動画であれば、言葉を完全に理解できなくても視覚的に伝えることが可能です。映像や動作を見ることで感覚的に理解しやすく、外国籍の社員にとっても有効な教育手段となります。また、字幕や吹き替えを活用することで、多言語対応のマニュアルに発展させることも可能です。

動画マニュアル作成の基本ステップ

では実際に、動画マニュアル作成ステップに移る前に、そもそも初心者でいきなり作ることができるのでしょうか?不安に思う方も多いかもしれませんが、結論から言えば、可能です。

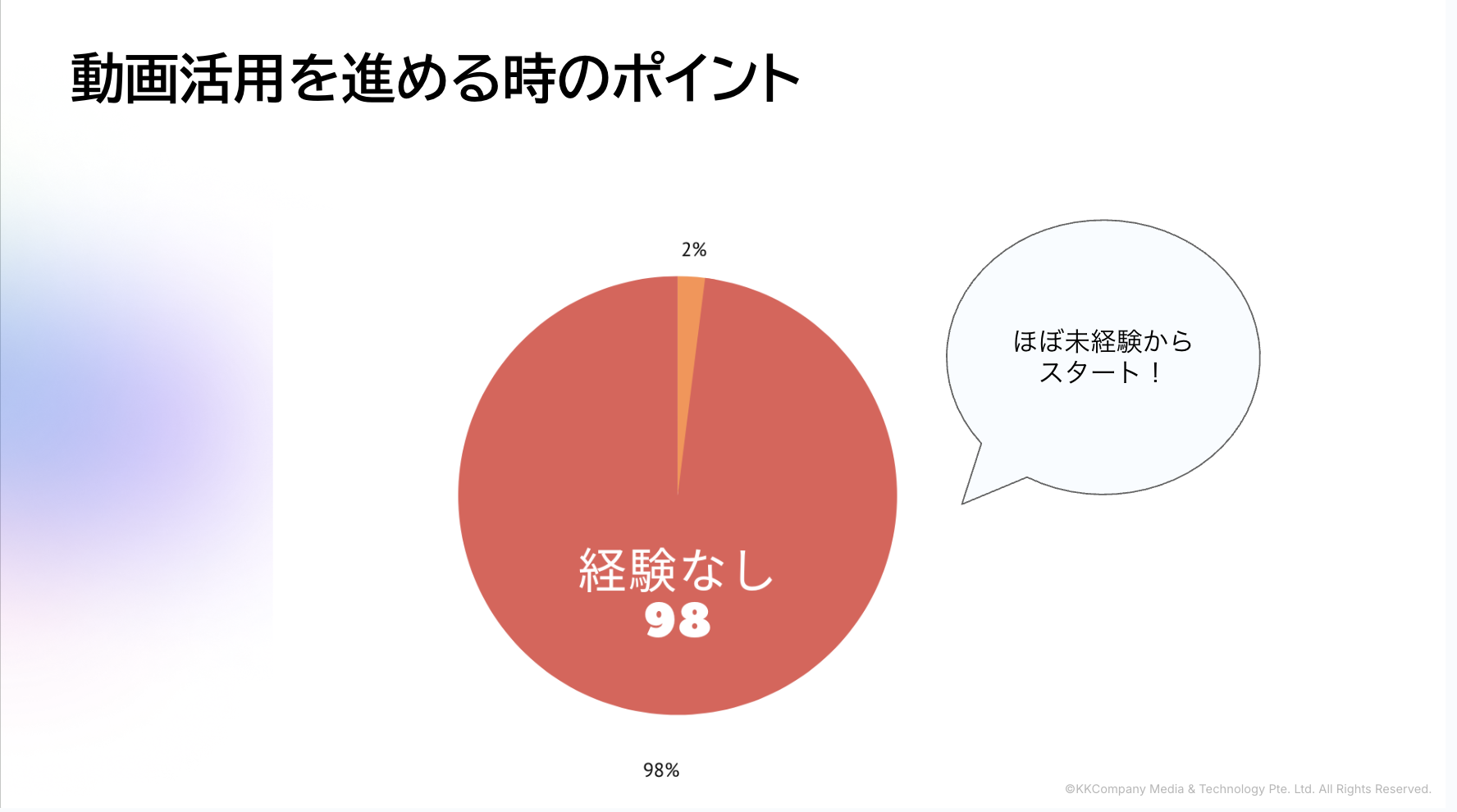

下図は、弊社が過去に開催したセミナーで聞き取りしたアンケート結果です。

動画マニュアルを制作している方の9割以上が初心者からのスタートでした。最初はハードルが高く感じられるかもしれませんが、実際に取り組んでいる多くの方が「初めて」状態からのスタートでした。

では改めて、動画マニュアル制作の基本ステップをご紹介します。

1. 目的・対象者の明確化

まず最初に行うべきことは、「誰向けに」「何のために」マニュアルを作るのかを明確にすることです。目的と対象者を定めることで、以降の構成や撮影の方針がぶれず、伝えるべきポイントがはっきりします。

- 目的:新入社員に向けた機械操作の説明

- 対象者:現場未経験の新人やアルバイトスタッフ

視聴者の知識レベルや経験に応じて、伝える内容の深さや使用する言葉など、見る人の目線で調整することが大切です。

2. 内容の構成を考える(台本・絵コンテの作成)

いきなり撮影を始めるのではなく、構成をしっかり設計しておくことが重要です。撮影内容が整理されていないと、取り直しや編集時の負担が増える原因になります。

- 台本(スクリプト):伝える内容を文章として書き出します。

例:「1. 作業前に安全靴を着用する」「2. 機械のスイッチを押す」など。

- 絵コンテ:各場面ごとのイメージや構成を絵コンテを使って整理します。各コマで「何を伝えるか」「入れるテロップ」「秒数」「アングル」などをざっとでいいので決めて書き込んでおくことをおすすめします。

構成案の作成には、PowerPointやExcelなど身近なツールで十分対応可能です。

3. 必要な機材・ソフトを準備する

動画撮影というと、大掛かりな機材が必要そうに感じてしまいますが、実は手持ちのスマホやタブレットなどについているカメラで、十分なクオリティの動画撮影が可能です。

そのほか、あると便利なものもあるのでここでご紹介します。

そのほか、暗い場所での撮影が必要な場合は、動画も暗くなってしまい視聴しづらいマニュアルになってしまいます。その場合、照明も準備しておくと便利です。

4. 撮影

撮影時には、以下のポイントを意識しましょう。

- 明るい場所で撮影する

自然光だけでは暗くなることもあるため、照明で補うか、日中(午前〜14時頃)に撮影スケジュールを設定しましょう。

- 映したい部分(手元や人物)を中心に構図を工夫する

視聴者が注目すべき箇所が明確に伝わるよう、アングルを調整します。

- セリフは簡潔に、ゆっくり話す

撮影時のセリフが難しい場合は、あとからナレーションだけ別撮りして組み合わせることも可能です。

- 1カット1テーマで撮影する

編集工程での作業がスムーズになるため、カットの粒度を小さくして撮影しておくと便利です。

5. 編集

これから始めてみようと思っている方には、まずは無料の編集ツールから使い始めてみるのがおすすめです。慣れてきて「ここがもっとこうできたら」というニーズが出てきた段階で、有料ツールを検討すると無駄がありません。

編集時のポイント:

- 不要な部分のカット

長すぎる動画は集中力が続きにくいため、1本あたり5〜10分以内に収めるのがおすすめです。不要な部分は極力カット、もしくは全ての工程を見せる必要のない部分は早回ししてしまうなどして工夫しましょう。

- テロップ(字幕)を活用する

ナレーションの補足や、強調ポイントにテキストを加えることで理解が深まります。その際、見る人によって理解にばらつきがでないように、分かりやすい表記を心がけましょう。(例:half → 1/2)

- フォントやデザインの統一

マニュアルとしての視認性を高めるため、フォントの種類や大きさ、レイアウトをテンプレート化しておき、マニュアルのフォーマットを揃えておきましょう。(紙やPDFで作成するマニュアルにも決まったフォーマットがあるように、動画も同じく、です。)

- BGMや効果音(必要に応じて)

ナレーションや聞いてもらいたい作業音がある場合不要かと思いますが、無音の動画は意外と視聴しづらいもの。必要に応じてBGMや注意喚起の効果音を挿入するのも有効です。

動画マニュアルを最大限に活用する方法

せっかく作成した動画マニュアルも、実際に現場で活用されなければ意味がありません。

この章では、動画マニュアルを業務の現場でしっかりと活かすための共有方法と、継続的な改善のポイントをご紹介します。

社員への効果的な共有方法

完成した動画を「どのように社内へ展開するか」は、活用の成否を大きく左右します。共有方法によっては、更新がされないまま古いマニュアルが使われ続けてしまうこともあるため、管理のしやすさと利便性の両立が重要です。

以下に、主な展開方法を3つご紹介します。

1. デバイスにローカル保存

動画自体を、USBやPC本体などに保存して共有する方法です。ネットワーク環境が不安定な現場では有効ですが、バージョン管理が現場任せになるため、古いマニュアルが使われ続けてしまう可能性があります。

2. クラウドストレージの活用

SharePoint、Google Drive、Dropboxなどのクラウドサービスに動画をアップロードし、リンク共有や閲覧権限を設定する方法です。インターネット接続さえあれば、どこからでもアクセス可能であり、ファイルの一元管理にも向いています。

ただし、無料プランには容量制限があるため、大量の動画を扱う場合は注意が必要です。

3. 社内LMS(学習管理システム)を導入

有料にはなりますが、受講状況の進捗管理、カリキュラム作成、テスト・チェックリスト作成機能などが利用でき、従業員の学習管理に特化したサービスです。

また、リマインド通知や進捗レポートの自動出力も可能なため、研修担当者の負担軽減にもつながります。

継続的な更新と改善

業務プロセスの変更や新しい手順の導入に合わせて、動画マニュアルも定期的に更新しましょう。古い情報が残っていると誤認につながるため、内容の鮮度維持が重要です。更新履歴やバージョン管理も併せて行うとよいでしょう。また、作ったものは、1回で完璧を目指さず、実際の現場目線で見てもらうことで不要な点や誤解を招く表現がないかを確認し、改善を重ねる意識が大切です。

成功事例の共有

社内でうまくいった動画マニュアルの事例を、他チームとも積極的に共有しましょう。動画作成のノウハウが社内に蓄積され、教育全体の質向上につながります。また、実績を見える化することで、組織内の活用促進にも寄与します。

動画マニュアル活用におすすめなシーン

動画マニュアルは、あらゆる業務や教育の現場で活用できますが、特に効果を発揮するのが以下のようなシーンです。現場の課題や教育内容に応じて、適切な場面で導入してみましょう。

技術的な操作手順

製造ラインの装置操作や、ソフトウェアの設定手順など、正確な操作や手順が求められる場面では、動画マニュアルが特に有効です。画面操作の録画や、ハンズオン形式での解説を組み合わせると、初学者でも理解が進みやすくなります。

新入社員向けの導入プログラム

行動規範、社内ルール、各種ツールの使用方法など、新入社員に共通して伝えるべき内容は、動画マニュアルでの提供がおすすめです。新入社員が入るたびに繰り返し活用できる資産として活躍しますし、教える側の工数も大幅に削減でき、社内教育の標準化が図れます。

製品知識とセールストレーニング

営業職向けには、製品情報やトークスクリプト、競合製品との比較ポイントなどを動画でまとめると、提案力の底上げが期待できます。例えば化粧品やアパレル系商材など、視覚的な要素が重要な製品では、動画による表現力が効果的です。

また、営業シナリオのロールプレイを動画化し、疑似体験として活用するのも有効な手法です。

安全衛生教育の強化

現場における事故防止や衛生管理の注意点を、実際の事例やシミュレーション動画を交えて伝えることで、安全意識の向上が期待できます。特に定期的な講習実施が義務づけられている業種では、動画マニュアルを使うことで、反復教育の効率化に役立ちます。

コミュニケーションスキルの向上

接客応対やクレーム対応、マネジメント向けの研修など、表情や口調といった“非言語”の要素も重要となるスキルは、動画で具体的なやり取りを見せることで実践力が高まります。

動画マニュアルで教育の質と効率を向上させよう

動画マニュアルは、理解しやすく、繰り返し学習ができ、誰でも・いつでも・どこでも活用できる優れた教育手段です。テキストやOJTに頼っていた教育方法では伝えきれなかった動作やニュアンスを、動画なら視覚・聴覚の両面から正確に伝えることができます。

教える側の負担を軽減しながら、学ぶ側の理解度や定着率を高めることができる点も、大きな魅力です。制作のコツさえ押さえれば、動画マニュアルは誰でも取り組める手法ですし、長期的に見れば教育工数の削減や人材育成の効率化につながる投資といえます。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずはスモールスタートではじめて、フィードバックをもとに改善を重ねていくことが成功の鍵です。

そして、動画マニュアルの制作・運用ノウハウを社内に蓄積し、教育の標準化・体系化を進めていくことで、企業全体の生産性と人材育成力を高めることができます。