業務の属人化を防ぎ、業務品質の均一化を図るため、また円滑な業務引き継ぎのために、マニュアルは欠かせない存在です。けれど、「決まったフォーマットがなく自己流で制作していてこれでいいのかわからない」「他の業務で忙しいのでなるべく効率的に作成したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、業務マニュアル作成に関わるすべての方に向けて、基本的な考え方から作成ステップ、さらに生成AIを活用したマニュアル作成・運用のポイントまでを分かりやすく解説します。

マニュアルを作る3つの目的

マニュアルを作成する目的は、主に以下の3つが挙げられます。

業務の標準化

ベースとなるマニュアルを作成することで、誰が担当しても同じ手順・品質で業務を遂行できるようになります。たとえば、製造現場での作業手順を標準化することで品質のばらつきが減ったり、カスタマーサポート業務で対応品質を一定に保つことが可能になります。

新人教育やOJTの効率化

新入社員が1度にたくさん入ってくる、または人の入れ替わりが激しい職場だと、研修担当者は毎月月初は新人研修で1日が終わる…といったことがあるかもしれません。そこで定型の業務や手順をマニュアル化しておけば、教育担当が1日がかりで行っていた研修の時間を減らし、自己学習で戦力化のスピードを早めることが可能です。

また、研修後のフォローアップや問い合わせの対応時間も、マニュアルを参照してもらうことで削減することが期待できます。

ナレッジ共有・業務改善の促進

どの企業にも「あの人しかできない業務」というものが存在するのではないでしょうか?属人的になりがちな業務も、マニュアルによって ナレッジ(知識)の見える化・共有 が進み、誰でもできる状態を作ることが可能になります。また、マニュアル作成の過程で「この業務は本当に必要か?」「こう改善できるのではないか?」といった業務プロセスを見直す機会にもなります。

マニュアル作成の4ステップ

ここからは、初めて作成する方でも進めやすいように、4つの基本ステップに分けてご紹介します。

ステップ1:目的と対象を明確にする

マニュアル作成でよくある失敗のひとつは、「誰のための」「何のための」マニュアルかが曖昧であることです。たとえば「新人向けの初期研修用」なのか「現場作業員がトラブル時に参照するため」なのかで、記載内容や表現レベルは大きく変わります。そのため、最初に「このマニュアルで何を解決したいのか」「誰が使うのか」を明確にすることが重要です。

ステップ2:情報収集と業務の棚卸し

マニュアル作成に必要な情報や素材を収集します。自身の業務であれば実際の業務の洗い出しを行い、チームや部署単位の業務であれば実務担当者のヒアリングを行います。

この時、以下のポイントに注意して整理するようにしましょう。

・多様な視点を取り入れる:

例えば若手とベテラン、日本人と外国籍の人など、立場や経験、文化背景の違いによって理解度に差が生まれることがあります。 ベテランが当たり前に知っていることでも. 若手にはピンとこないといったことも多いにあります。

・使える素材収集:

すでに存在するマニュアルや資料、画像や動画など、手元に使える素材がある場合、作成の時間短縮につながるので、このタイミングで確認しておきましょう。

・よくあるトラブルや想定FAQも収集:

業務内容だけでなく、これまであったトラブルやイレギュラー対応、よく質問される内容なども収集しておくと、現場で役立つマニュアルになります。

ステップ3:構成とアウトラインを設計する

情報がそろったところでいきなりマニュアルを作り始めるのではなく、全体の構成(章立て・セクション)を大まかに決めます。必要な図表や画像などもこの段階で洗い出しておくと、情報の抜け漏れを防いだり、逆に情報を詰め込みすぎて可読性の低いマニュアルになることを防げます。

ステップ4:作成

情報の整理・構成案の作成があらかた完了したところで、実際のマニュアル作成に移ります。

・1ページ(シーン)1メッセージを意識する:

1ページに要素を入れすぎると、「見づらい」「理解できない」「使われない」マニュアルになってしまう原因に。基本は1ページにつき、1ステップ/メッセージを心がけましょう。

・表現・デザインを統一する:

使う用語や語尾がそろっていない、フォントがバラバラだと読みづらさの原因になります。「!」などの記号の多用も、避けましょう。

・テンプレート化しておく:

1度作ったマニュアルのフォーマットは、以降も使えるようテンプレートとして保存しておきましょう。こうしておくことで他の業務への転用がしやすくなり、誰が作っても一定のクオリティのマニュアル作成が可能になります。

活用されるマニュアルを作るための5つの工夫

失敗しない11のためには、単に情報をまとめるだけでなく、「読み手にとってわかりやすく、実用的で、運用しやすい」ことを意識する必要があります。

以下に、活用されるためのマニュアル運用のコツを5つご紹介します。

専任の担当者は作らない

スキルのある個人に一任した方が一定のクオリティでできあがるし、効率的だと思われるかもしれませんが、以下2つの状態を目指すために、専任者をおくことはおすすめしません。

・異動・退職で制作・改善活動が止まってしまうことを避ける

・誰が制作しても同じクオリティで作れる体制づくり

仕組みやルールを作るまで時間はかかりますが、企業やチーム単位で、誰もが同じクオリティで作れる体制やテンプレート作りが、結果持続的なマニュアル作成・運用につながります。

文字・画像だけでなく、動画の活用も検討する

アメリカの大手調査会社・Forrester Research, Inc.によると、従来の講義や文書を使った学習と比較して、動画を含むプレゼンテーションでは、一定期間が経過した後のテストで、内容の定着率が83%も高まる、つまり知識の定着に有利であるという結果が報告されています。

特に動作を伴うような業務ですと、視覚的に理解できる動画でマニュアルを残しておくメリットはさらに大きくなるため、ぜひマニュアルを作るフォーマットとして動画も検討して見てください。

関連記事:動画マニュアルはどう作る?具体的な作成手順とメリットをわかりやすく解説

曖昧な表現を避け、具体的な記述を心がける

「なるべく早く」「しっかり確認」などのあいまいな言葉は、誤解を生みやすく、実行の基準が人によって変わってしまいます。人によって解釈が変わってしまうような表現は、「10分以内に対応」「チェックリスト項目1〜5を確認」など、行動に直結する具体的な記述を心がけましょう。

「完璧を目指さず、定期的に見直す」ことを前提にする

最初から完璧なものを作ろうとすると、永遠に完成しないマニュアル作業に陥ってしまうのではないでしょうか。「まず使ってもらう」「フィードバックを受けて改善する」ことを前提として、いったんの完成を目指しましょう。

PDCAを回せるように、定期的に現場の意見をもらったり、アンケート実施するなどして、更新のサイクルを決めて運用していく体制を整えておきましょう。その際、バージョン管理のため「改訂日」や「改訂履歴」を記録しておくのも大切です。

閲覧・共有のしやすさを意識する

せっかく作ったマニュアルだけれど、使われないままだった、というのはよくあるケースかと思います。使われないマニュアルができあがってしまう3つの原因と対策を紹介します。

・わかりにくい

課題:文章ばかりで視覚情報がない、専門用語が多すぎる、表現が抽象的・曖昧、実際の業務内容と乖離がある

対策:図・画像・動画の活用、表現の見直し、現場へのヒアリング

・見返す必要性が伝わっていない

課題:自分は理解しているつもりでいるので、見返す必要がないと思われている。 (実際には作業品質維持や標準化のため、定期的な見直しは必要。)

対策:個人任せではなく、運用・実務の中に確認作業を組み込む。(例:月初朝礼やチーム会議で見返す時間を入れる、作業手順のはじめに「マニュアル確認」ステップを入れ込む、など)

・見つからない

課題:知りたい情報がどこにあるかわからない、そもそも存在自体を知られていない、アクセスしづらい状態で管理されている。

対策:クラウドやLMSを活用した情報の一元管理。検索・アクセス性の向上。タブレットやスマートフォンなど、手元のデバイスですぐに確認できる状態を作る。

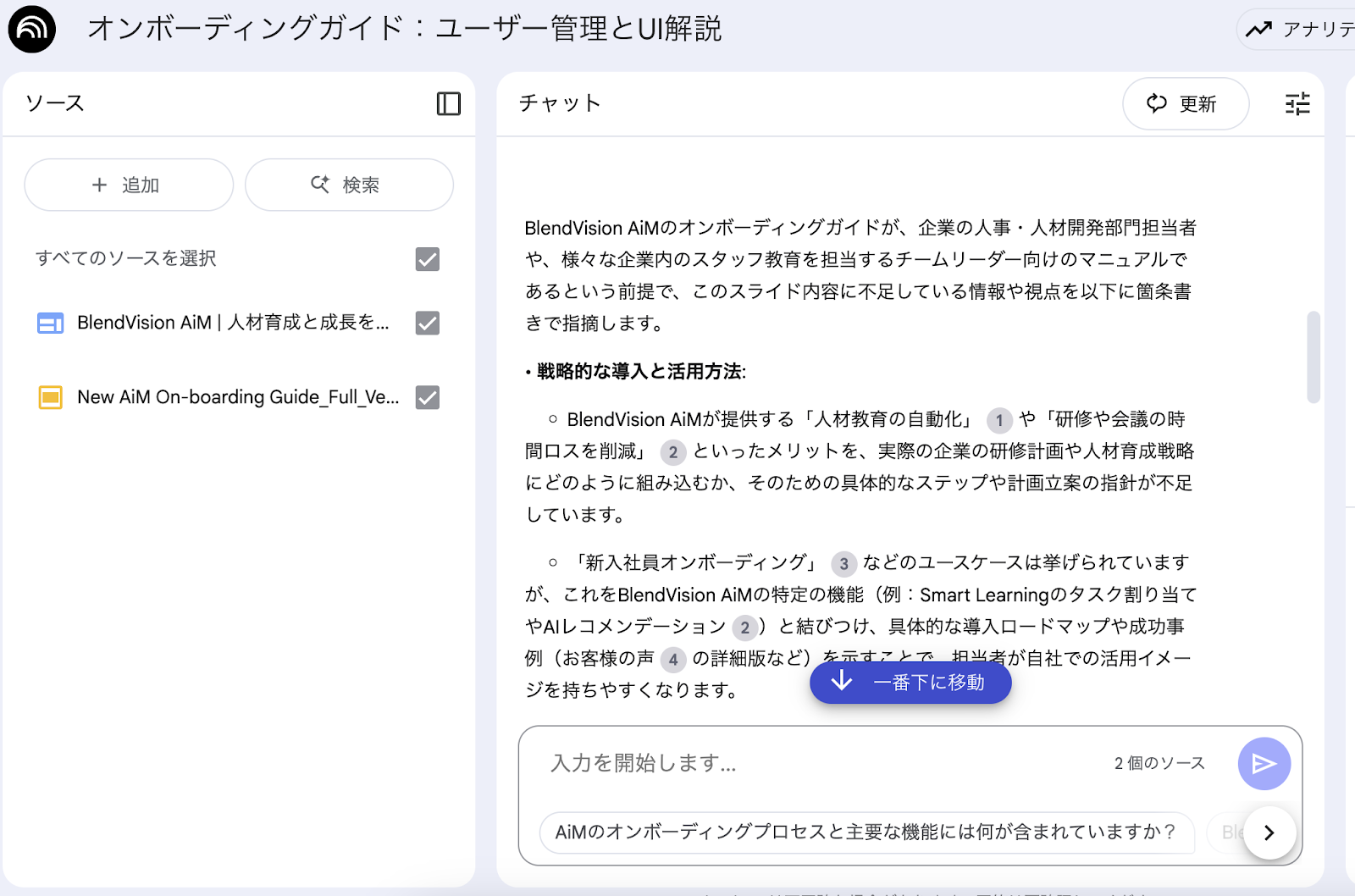

また、「見つからない」課題に対しては、AI搭載型学習管理システム「BlendVision AiM」の活用もおすすめです。マニュアルの一元管理や誰がどのマニュアルをどこまで受講しているかの受講者管理はもちろんのこと、AI技術を活用したマニュアルの検索・アクセス性に優れた機能が搭載されています。

マニュアル作成に役立つツール5選

マニュアル作成に必要なツールは、意外と無料で使えるものでそろえることが可能です。一から作成するよりクオリティ高く、マニュアル作成向けのテンプレートを公開しているものもあるので、作成の第一歩として活用するにはピッタリです。

Microsoft Office (Word、Excel、Powerpoint)

URL: https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc

Microsoft Officeが入ってれば誰でも使える手軽さと、多くの企業で導入されているツールなので、比較的取り入れやすいのが魅力です。公式サイトで公開しているマニュアル作成向きなテンプレートもいくつかあり、制作のハードルが低いのもメリットです。

Google Docs

URL: https://workspace.google.com/intl/ja/products/docs/

こちらも無料から使えるツールなので、手軽に使いやすいのが魅力です。テンプレートの種類はMicrosoft Officeに比べてやや少ない印象ですが、GoogleはなんといってもGeminiを活用してマニュアルのラフ作成ができるのが便利です。テキストや簡単な画像ベースのマニュアルであれば、必要な素材を渡してGeminiにプロンプトで指示すれば、たたきをスピーディに作成してくれます。

Canva

オンラインで使える無料のグラフィックデザインツール・canvaもマニュアル作成向けのテンプレートが充実しているのが特徴です。特に、デザイン性の高いテンプレートが手軽に使えるため、図解や操作マニュアルなど視覚的情報が重要なマニュアル作成にはおすすめです。

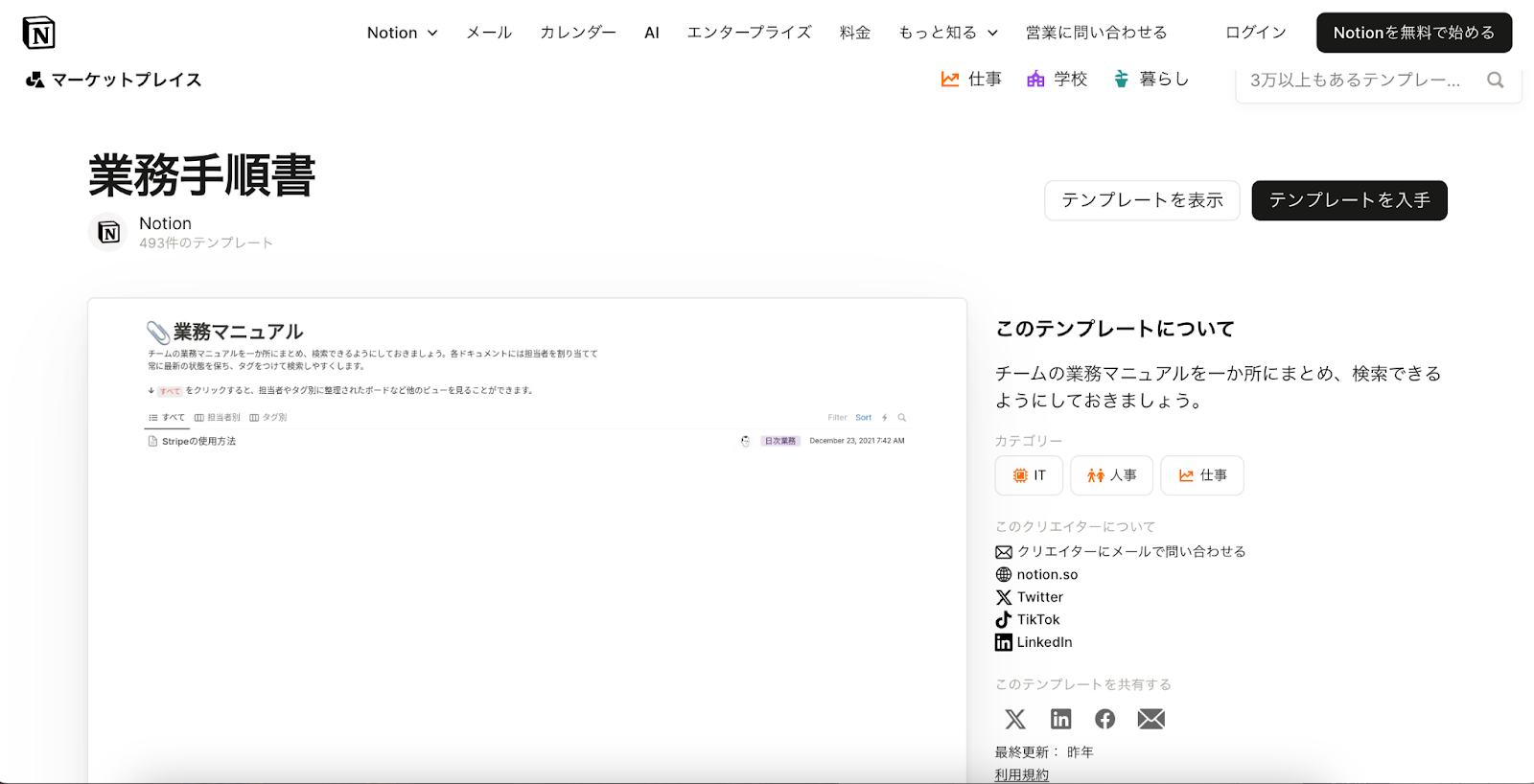

Notion

URL:https://www.notion.com/ja/templates/category/docs

メモやタスク管理アプリとして知られているNotionにも、実はマニュアル作成向けのテンプレートがあります。シンプルなインターフェースで直感的に使いやすく、テキストベースのマニュアルであれば活用してみる価値はあります。情報やナレッジ管理のデータベース活用にも優れているので、マニュアル作成後の活用がしやすくなる、という点にもメリットがあります。

Windows フォト/Mac iMovie

やや番外編にはなりますが、作業マニュアルなど、動画でマニュアルを残しておきたい場合に編集用使えるツールのご紹介です。

無料ながら、トリミング・エフェクト・テキスト挿入など基本的な動画編集の機能を備えています。動画の素材自体は、お手持ちのスマートフォンなどで撮影し、マニュアルに仕上げる編集を本ツールで行えます。

マニュアル作成に生成AIは活用できる?

近年では生成AIを業務の中で活用する企業も増えているかと思いますが、マニュアル作成・活用にも活用できると感じています。筆者の経験上、マニュアルの作成段階から活用していくというよりも、既存の業務マニュアルのブラッシュアップ・改善の効率化や活用促進にAIを活用していくことに有効性を感じています。

以下は、筆者が実践して有効だった生成AIの活用例をいくつかご紹介します。

文章チェック・リライト作業

本記事「マニュアル作成の4ステップ」の章で表現・規格の統一は重要であるとお伝えしましたが、全体のチェック作業はAIに任せてしまった方が効率的かつ抜け漏れがなくなります。誤字脱字、文章のねじれ、表現の重複チェックなど、必須ではないけれどマニュアルの品質を上げるためにやっておいた方がいいことなので、ぜひ配布前に一度試してみてください。

見やすいマニュアルになっているか?チェック

作成したマニュアルにダメ出ししてもらうといった使い方も有効です。不足している要素や視点が、スピーディに、かつ的確に指摘してもらえるので、時間短縮につながりますし、マニュアルのレビューをお願いする人がいない時も重宝します。

多言語対応

言語の翻訳もAIが得意とする分野です。日本語で作成したマニュアルをもとに、外国籍の従業員向けマニュアルもすばやく作成することができます。

情報検索性の向上

「活用が進む!マニュアル作成のコツ」の章で触れましたが、目的のマニュアルが見つからないことも活用が進まない原因のひとつとお伝えしました。近年、テキストデータだけでなく、音声・画像・動画など、形式の異なるデータでもAIを活用することで横断的に検索できるようになりました。

これにより、複数のマニュアルの中から知りたい箇所だけをピンポイントで見つけ出す、ということができるようになります。

理解度チェックのための小テスト作成

研修やOJTでマニュアルを活用している企業では、実施後の理解度チェックにテストを活用しているところも多いのではないでしょうか?テスト作成は地味に手間のかかる作業ですが、これもAIであればもととなるマニュアルを参照情報として、小テストをスピーディに作成してくれます。

以上はすぐに試せるものばかり、かつ筆者が実践して効果的と感じたものなので、できるものからぜひ取り入れてみてください。

マニュアルは「業務のインフラ」

マニュアルは「あると便利な資料」ではなく、業務の品質と効率を支えるインフラです。重要なのは「作ること」ではなく、「活用され、改善され続けること」。

ぜひ本記事を参考に、自社でも実用性と継続性を兼ね備えたマニュアル作成・運用に取り組んでみてください。